| Inhaltsverzeichnis | Namen im Kreis Bublitz | Frauen aus Bublitz | Kirchenvisitation | Juden, Irvingianer | Kindersterblichkeit |

| |||||

| Berufe in Bublitz | |||||

| Unter diesem Titel sollen nach und nach die verschiedenen Berufe der pommerschen Kleinstadt Bublitz vorgestellt werden. Bisher wurden Handwerksmeister im allgemeinen, Buchdrucker, Lohgerber, Scharfrichter und Schornsteinfeger behandelt; weitere werden folgen. | |||||

| Handwerksmeister im Kirchenbuch |

In der ersten Hälfte des 19. Jahrhundert gab es in Bublitz noch keine Industrie, sondern nur Handwerker, die die Bedürfnisse der Stadt und der umliegenden Dörfer befriedigten. Nebenstehende Tabelle listet die wichtigsten Handwerksmeister im Kirchenbuch auf, wie sie bei Geburten zwischen 1820 und 1850 als Väter erschienen. Aus der Annahme, daß im Durchschnitt fünf Kinder geboren wurden, folgt die Anzahl der Väter. (Die exakte, zahlenmäßige Ermittlung der einzelnen Personen würde einen großen Aufwand erfordern, das Ergebnis aber nicht wesentlich verändern.) Überraschenderweise fanden sich fünfmal mehr Schuhmacher- als Schneidermeister! Neben den in der Liste aufgeführten Tuchmachermeistern gab es noch einige Weber und Leineweber, aber keinen Meister.Zum Vergleich sollen hier die Zahlen von Rummelsburg[1] aus dem Jahre 1823 angeführt werden:

Die Unterschiede sind schon merkwürdig und schwer zu erklären: Rummelsburg war eine Tuchmacher-Stadt, Bublitz eine Schuhmacher-Stadt. |

||||

| Buchbinder und Buchdrucker |

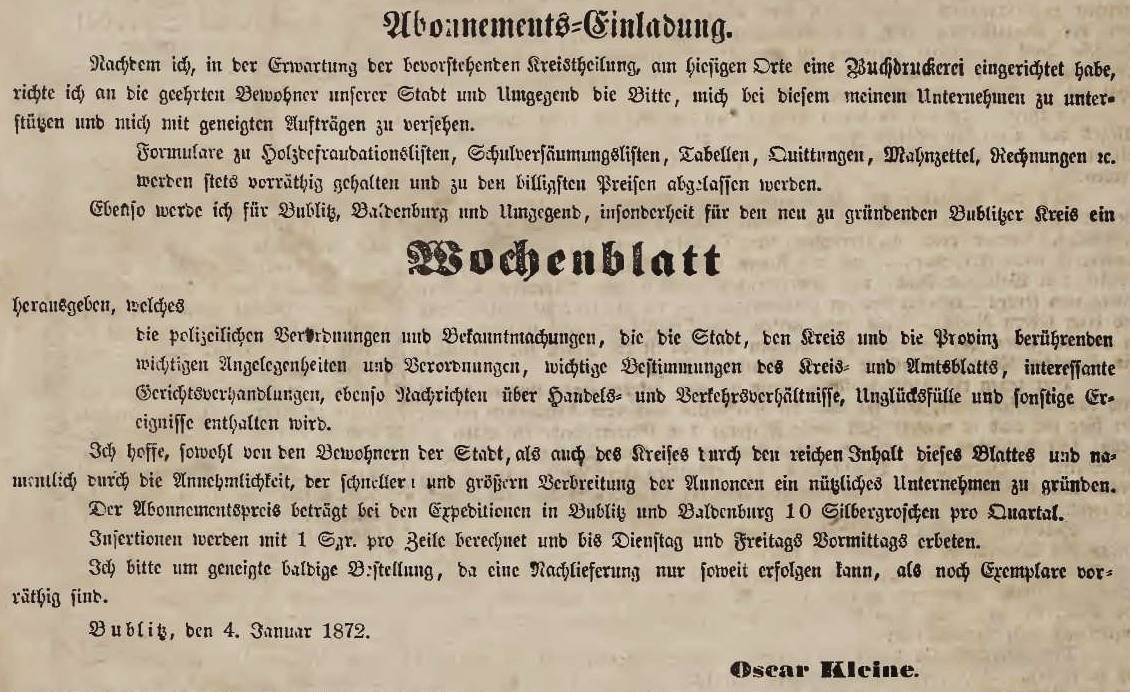

Erster Buchbinder im Kirchenbuch ist 1835 Johann Carl Friedrich Neuenfeldt (Neuenfeld, Neunfeld), der aus Köslin kommt und 1835 in Bublitz heiratet. Er stirbt 1867 und hinterläßt die Witwe und eine majorenne Tochter. 1839 taucht schon der nächste Buchbinder auf, nämlich der 25jährige Johann Friedrich Gustav Herter aus Guhrau in Schlesien, der die 7 Jahre ältere, geschiedene Johanne Auguste Schrader geb. Neuenfeldt heiratet. Pate beim ersten Kind der Eheleute ist ein Buchbinder Neuenfeldt aus Polzin! Zum letzten Mal finden wir ihn 1854 als Paten beim Uhrmacher Freischmidt, was vielleicht mit der Uhrmacherlehre seines Sohnes zusammenhing. Zwischen diesen beiden Buchbindern bestand offenbar eine verwandtschaftliche Beziehung. Zwischen 1856 und 1875 gab es den Buchbindermeister Friedrich Kolterjahn. Die Kolterjahns sind eine alte Bublitzer Familie; vermutlich hat Friedrich Kolterjahn bei seinen Vorgängern gelernt. Nachfolger wird sein Sohn Carl Kolterjahn. 1897/98 gibt es neben diesen beiden noch einen dritten, nämlich R. Regling.Man fragt sich, womit sich die Buchbinder eigentlich beschäftigt haben, denn einen Drucker gab es in Bublitz erst 1872, als Oscar Kleine die erste Probenummer des „Bublitzer Anzeiger“ herausgab:  Ohne weiteren Kommentar heißt es ab 04.09.1872 plötzlich „Kreisblatt für den Kreis Bublitz“, aber noch in alleiniger Verantwortung von Oscar Kleine. In den restlichen Ausgaben ab Nr. 99 vom 25. Dezember 1872 wird Oscar Kleine gar nicht mehr erwähnt; es heißt nur noch „Redigirt im Königl. Landraths-Amte zu Bublitz“. Im neuen Jahr wird dann aber wieder hinzu gefügt: „Druck und Verlag von Oscar Kleine“. In der Ausgabe Nr. 8 vom 25. Januar 1873, die als erste mit „Druck und Verlag von C.F. Hahn“ erscheint, findet sich folgende kleine Notiz: Sein Nachfolger wurde C. F. Hahn. Der Name gehört zu den häufigsten im Kirchenbuch; es sind Ackerbürger und Handwerker wie Schuhmacher, Nagelschmiede und Zimmerleute. Bei seiner Heirat 1867 mit Bertha Therese Mathilde Hahn lautet sein Vorname Karl Friedrich Wilhelm und als Stand wird Zigarrenfabrikant angegeben. Bei der Geburt seiner Kinder nennt er sich Kaufmann, dann aber 1873 Buchdruckereibesitzer. Beim nächsten Kind 1875 ist er wieder nur Kaufmann. Von 1875 bis 19.11.1879 firmiert das Blatt unterAb 22.11.1879 sowie 1880 und 1882 fehlen alle Angaben. Als Drucker der Ausgabe 1908 und der „Zusammenstellung der amtlichen Bekanntmachungen“ der Jahre 1910 bis 1912 erscheint |

||||

| Lohgerber und Lederfabrikanten | |||||

|

In Bublitz gab sehr viele Schuhmacher - das Leder lieferten ihnen die Lohgerber, die sich später "Lederfabrikanten" nannten. Bei Wikipedia kann man nachlesen, wie das vor sich ging: Beim Lohgerben werden die Rinderhäute zu strapazierfähigen, kräftigen Ledern verarbeitete, beispielsweise für Schuhsohlen, Stiefel, Sättel oder Ranzen. Lohgares Leder ist kaum elastisch, dafür gewinnt es beim Gerben auf Kosten der Fläche an Dicke und wird sehr widerstandsfähig gegen Wasser und schwache Säuren. Nachdem der Loh- oder Rotgerber die Fleischreste und Fette auf dem Schabebaum vom Balg entfernt hatte, erfolgte das sogenannte Äschern mit Kalk in der Äschergrube, wodurch sich die Haare vom Balg lösen und in einem zweiten Schabegang entfernt werden konnten. Anschließend wurden die sogenannten grünen (unreifen) Häute samt einer Lohe aus Eichen- oder Fichtenrinde und Galläpfeln zur Gerbung in eine Lohgrube verbracht. Die klassische Gerbung in Lohgruben konnte zwischen einem halben und drei Jahren dauern, je nach Ausgangsmaterial und gewünschter Qualität, wobei die Häute alle zwei bis vier Monate umgeschichtet werden mussten. Insofern musste ein Lohgerber für eine kontinuierliche Arbeit möglichst viele Gruben haben.

Wie die obige Tabelle zeigt, kommt im Kirchenbuch zuletzt 1872 ein „Lederfabrikant“ und 1878 ein „Lohgerber“ vor. „Gerber“ aber gab es auch noch später. Rechts eine Nachkommenliste der wichtigsten Lohgerberfamilie, der Malbrandts.

| |||||

| Scharfrichter | |||||

|

Die letzte Hinrichtung in Bublitz, von der wir wissen, war die Verbrennung einer Hexe

im Jahre 1653, wozu als Scharfrichter Meister Kantelt aus Neustettin geholt worden

war

[2]

. Doch überrascht lesen wir im Kirchenbuch, daß am 13. Februar 1820 der

Herr Jacob David Wiegand

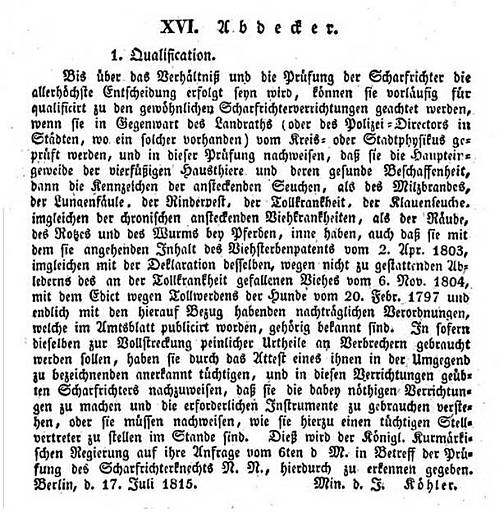

Die Tätigkeit von beiden wurde seit Jahrhunderten als "unehrlich" empfunden. Das änderte sich erst mit der Aufklärung, erklärt aber nicht, warum der Bublitzer Scharfrichter offensichtlich sogar einen gehobenen sozialen Status besaß. Aber sehen wir uns zunächst an, wie es mit den Bublitzer Scharfrichtern weiterging. Nachfolger des Wiegang wurde sein Schwiegersohn, der Bürger und ehemalige Brauer, nunmehr "privilegierte Scharfrichtereibesitzer" Carl Gottlieb Gast, was wir aber erst 1838 hören, als seine Frau Charlotte Dorothea Jacobine Wiegand als "Scharfrichterfrau" bezeichnet wird, sowie 1840, als seine Tochter den ebenfalls privilegierten Scharfrichtereibesitzer Friedrich Phillip Ferdinand Fuchs aus Köslin heiratet. Noch als "Bürger und Brauer" fungiert „Herr“ Gottlieb Gast 1822 als Pate beim „Halbmeister oder Scharfrichterknecht“ Heinrich Wilhelm Andry. Wahrscheinlich hat er einige Zeit gebraucht, ehe er die "Haupteingeweide der vierfüßigen Haustiere" usw. erlernt hatte und die Prüfung durch den "Kreisphysikus in Gegenwart des Landraths" bestand. Scharfrichter zu sein war offensichtlich einträglicher als Bier zu brauen. Gast stirbt 1842 im Alter von 54 Jahren.Es dauerte wiederum lange, bis ein neuer Scharfrichter in Erscheinung trat, nämlich 1850. Dieser, Carl Julius Gast, könnte dem Namen nach ein Verwandter seines Vorgängers sein, aber das ließ sich nicht belegen. Er taucht zuerst 1841 als Rentier und Pate bei Bäckermeister Friedrich Conrad Gast auf. 1843 heiratet er die 23jährige Tochter des Bäckers Friedrich Daniel Gast und wir erfahren, daß er 28 Jahre alt, bereits Witwer und Besitzer des „Rittergutes“ Geitberg ist. Wenn einer mit 26 Jahren Rentier genannt wird und zwei Jahre später ein Gut kaufen kann, läßt das auf ein beträchtliches Vermögen schließen. Allerdings spricht aus der Bezeichnung „Rittergut“ eine gewisse Großmannssucht, denn Geitberg war gar kein Rittergut. In späteren Einträgen im Kirchenbuch, so auch noch im Februar 1850 bei der Taufe seines fünften Kindes ist er nur noch „Gutsbesitzer“, im Oktober als Pate beim „Privatlehrer“ Karl Gast aber schon „Scharfrichter“! Bei der nächsten Taufe eines seiner Kinder ist ein Gutsbesitzer Schröder auf Geitberg Pate. Er hat also das Gut verkauft und dafür die Scharfrichterei erworben! Er besitzt sie bis zu seinem Tode 1876, hatte sie aber seit etwa 1868 an Wilhelm Klagge verpachtet. Nachfolger wurde vermutlich sein ältester Sohn Karl Georg Julius, der 1880 „Scharfrichtereibesitzer“, 1887 aber als „Scharfrichtersohn“ Pate ist.Das Scharfrichter/Abdecker-Geschäft war nicht besonders personalintensiv, denn im Kirchenbuch fanden sich bisher nur sieben Scharfrichterknechte und -gehilfen:

| |||||

| Schornsteinfeger |

Das Reinigen der Schornsteine war schon im Mittelalter in den Städten üblich.

Am 2. April 1727 erließ Preußens König Friedrich Wilhelm I. eine Verordnung,

die Vorschriften für Schornsteine, die Errichtung von Kehrbezirken, die Begutachtung

der Feuerstätten und die Haftung des Schornsteinfegers bei Schäden enthielt. Für

Bublitz erfahren wir ihre Namen aus dem Kirchenbuch:

Gleich 1820 - im ersten Jahr der erhaltenen Kirchenbücher - erscheint der Schornsteinfeger Johann Gottlieb Sardofke als Vater; das wiederholt sich in den Jahren 1823, 1824 und 1825, in denen ein weiteres Kind geboren wird und ein anderes Kind und die Ehefrau sterben. 1841 stirbt ein weiteres seiner Kinder; nun ist er Schornsteinfegermeister und wird Sardowsky geschrieben. 1842 heiratet sein Sohn Christian August mit 25 Jahren Charlotte Lemke und ist der neue Schornsteinfeger. Sein Vater stirbt im nächsten Jahr - 64 Jahre alt - und hinterläßt nur diesen einen Sohn August. Der bringt es aber nicht zum Meister, zeugt keine Kinder, taucht aber – wie seine Frau - bis in die 1870er Jahre vielfach als Pate auf. Man hielt sie wohl für Glücksbringer. Um 1868 taucht ein neuer Schornsteinfegermeister in Bublitz auf: Hermann Ludwig Fabricius. Am 16. Januar 1868 wird ihm eine Tochter geboren. Die Mutter aber, Maria geb. Lohn, stirbt an Auszehrung am 06. Juli 1868 im Alter von 31 Jahren und hinterläßt den Witwer und 5 minorenne Kinder. Der heiratet Friederike Karoline Wilhelmine Borchardt, Tochter des Halbbauern Ferdinand Borchardt in Sydow und schon am 19. Oktober 1869 kommt ihr erste Kind, zur Welt. Pate ist unter anderen der Schornsteinfeger Albertus Fabricius, wahrscheinlich ein Bruder des Vaters – über seine Herkunft findet sich im Kirchenbuch nichts. In der Folgezeit werden bis 1877 weitere Kinder geboren, andere sterben. Dann aber erscheint 1882 als Vater einer Tochter ein neuer Schornsteinfeger in Bublitz: Karl Klose.

[1] Kreisausschuß Rummelsburg: "Der Kreis Rummelsburg", Hamburg 1979

[2] Horst Wendt: „Bublitz in Pommern“, Greifswald-Hamburg 2004 [3] C.F. Koch: Preußische Medicinalgesetze, Creutz, Magdeburg 1833, Seite 272 |

||||