|

Früher hieß es, der „echte“ Berliner käme aus Ostpreußen, Schlesien oder Pommern.

Tatsächlich speiste sich das enorme Wachstum der Stadt im Zuge der Industrialisierung

ab Mitte des 19. Jahrhunderts vor allem aus den östlichen Provinzen Preußens.

Dort in den ländlichen Gebieten hatte sich die Bevölkerung zwischen 1820 und

1850 verdoppelt und da nicht jedermann ein Auskommen fand, begann eine große

Wanderungsbewegung Richtung Westen, nach Übersee oder ins Ruhrgebiet. Alle

Wege führten über Berlin, das selbst ein wichtiges Ziel war.

Die Zentral- und Landesbibliothek Berlin hat die

Berliner Adreßbücher

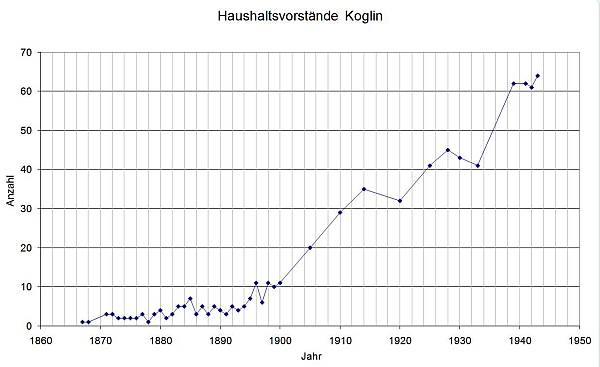

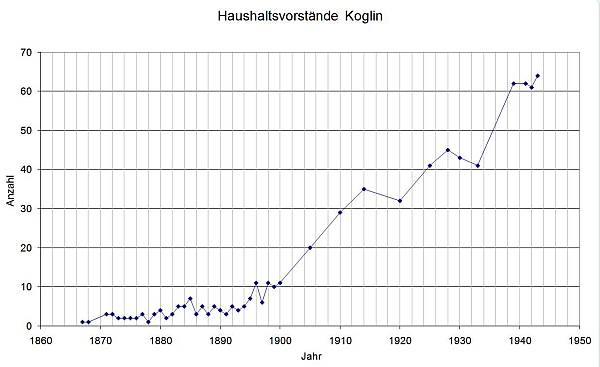

zugänglich gemacht, so daß eine Recherche relativ einfach möglich ist. Die Adreß-bücher wurden 1867 von J. A. Bünger, 1873-1881 von H. Schwabe, 1881-1895 von W. & S. Loewenthal und 1896-1943 „unter Benutzung amtlicher Quellen“ von Scherl herausgegeben. Es sind immer nur die Haushaltsvorstände, also keine Angehörigen und Untermieter, aufgeführt.

Die erheblichen Schwankungen besonders in den Jahrzehnten bis zur Jahrhundertwende sind vermutlich weniger durch Zu- und Abwanderung verursacht, sondern durch eine unzulängliche Erfassung der Personen. Es ist nicht überliefert, wie diese vor der „Benutzung amtlicher Quellen“ erfolgte. Man kann sich vorstellen, daß die Adreßbuchagenten von Haus zu Haus liefen und die Namen von den Geschäftsschildern notierten und vom „Stummen Portier“, der im Eingang der Berliner Mietshäuser hing. Dabei und auch beim Korrigieren des vorjährigen Drucksatzes kam es – wie wir sehen werden - zu vielen Fehlern. 1920 entstand durch Eingemeindung „Groß Berlin“, aber der Adreßbuch-Verlag konnte dem nur langsam folgen. Nachfolgend sollen bis zum Jahre 1900 die Zuwanderer einzeln aufgelistet werden.

Die Zentral- und Landesbibliothek Berlin hat die

Berliner Adreßbücher

zugänglich gemacht, so daß eine Recherche relativ einfach möglich ist. Die Adreß-bücher wurden 1867 von J. A. Bünger, 1873-1881 von H. Schwabe, 1881-1895 von W. & S. Loewenthal und 1896-1943 „unter Benutzung amtlicher Quellen“ von Scherl herausgegeben. Es sind immer nur die Haushaltsvorstände, also keine Angehörigen und Untermieter, aufgeführt.

Die erheblichen Schwankungen besonders in den Jahrzehnten bis zur Jahrhundertwende sind vermutlich weniger durch Zu- und Abwanderung verursacht, sondern durch eine unzulängliche Erfassung der Personen. Es ist nicht überliefert, wie diese vor der „Benutzung amtlicher Quellen“ erfolgte. Man kann sich vorstellen, daß die Adreßbuchagenten von Haus zu Haus liefen und die Namen von den Geschäftsschildern notierten und vom „Stummen Portier“, der im Eingang der Berliner Mietshäuser hing. Dabei und auch beim Korrigieren des vorjährigen Drucksatzes kam es – wie wir sehen werden - zu vielen Fehlern. 1920 entstand durch Eingemeindung „Groß Berlin“, aber der Adreßbuch-Verlag konnte dem nur langsam folgen. Nachfolgend sollen bis zum Jahre 1900 die Zuwanderer einzeln aufgelistet werden.

1867 erscheint der Name Koglin zum ersten Mal in den Berliner Adreßbüchern:

-

Kogelin. O., Cigarrenfabrikant

Die Schreibweise mit dem „e“ taucht nur in 1867 und 1868 auf. 1870 fehlt unser Fabrikant – vermutlich, weil er umgezogen ist. 1871 heißt es Otto Koglin, Cigarrenfabrikant, Große Hamburgerstr. 9 Pt. Daß er im Parterre, im Erdgeschoß, wohnte, läßt auf einen Laden schließen. Aber schon im nächsten Jahr ist er in die Sophienstraße 20 umgezogen. Nach 1873 fehlt er; das Geschäft ist eingegangen. Erst 1898 ist wieder ein Cigarrenfabrikant Otto Koglin im Adreßbuch verzeichnet; es wird wohl derselbe gewesen sein. Es gibt ihn mindesten bis 1910, doch nun als Zigarrenhändler. Seine vermutlichen Söhne, Walter und Ernst Koglin, erscheinen ab 1905 ebenfalls als Zigarrenhändler, aber an anderen Standorten. 1920 ist Otto gestorben und seine Witwe Bertha Höhne hat das Geschäft übernommen.

-

Th. Koglin, Töpfer

Er kommt bis 1896 regelmäßig vor. Zuerst in der Blumenstraße 59, 1880 in der Augsburger

Straße 25 und ab 1882 in der Liebigstraße 2, immer im Parterre. Offensichtlich

war er nicht nur Töpfer, sondern hat auch mit Posamentierwaren, also Quasten,

Fransen und Spitzen, gehandelt, denn dieser Begriff erscheint häufig neben

seiner Berufsbezeichnung. Verkauft hat sicher mehr seine Frau, denn 1884

wird sie selbst verzeichnet. 1886 heißt es „Posamentenwaren

u. Maskengarderobe-Geschäft“. 1898 ist Pauline geborene Stuwe

Witwe.

-

F. Koglin, Schuhmacher

Daß „F.“ Ferdinand bedeutet, erfahren wir erst 1885. Bis 1880 wohnt er in der „Ritterstr.

35 H. III“, d.h. im dritten Stock des Hinterhauses. 1881 zieht er in den

zweiten Stock des Vorderhauses Ritterstraße 97 und

1883 ins Parterre der Prinzenstraße 47; jetzt hat er also ein Ladengeschäft

und deshalb lautet ab 1884 seine Berufsbezeichnung „Schuhmacher, Lager

f. Schuhwerk“. Ab 1898 darf er sich auch Schuhmachermeister nennen.

Erst 1879 erscheint ein weiterer Namensträger:

-

C. Koglin, Schuhmacher

in der Landsberger Straße 75 im Seitenflügel. Erst 1882 bis 1884 wird er wieder aufgeführt,

jetzt in der Friedenstraße 87 auch als „Grünkramhändler u. Schuhmacher“

und mit dem Vornamen „K“. Es ist kaum zweifelhaft, daß es dieselbe Person

ist, obwohl die Adresse 1883 „Friedenstraße 86 S“ und 1884 „Friedenstraße

88 S“ lautet. 1889 finden wir den „Handelsmann“ in der Elisabethstraße

5. 6., 1892 in der Marienburger Straße 32 I., 1893 in der Marienburger

Straße 23 II und 1896 den „Schuhmachermeister Koglien“

in der Marienburger Straße 30. 2 H, I.

1880 kommt der nächste nach Berlin:

-

Carl Koglin, Bahnbeamter

Man schreibt ihn „C.“ oder auch „K.“ oder „Karl“ und er wird manchmal auch als Billetschaffner

bezeichnet. Er wohnt 1880 in Moabit Birkenstraße 20 im dritten Stock.

Erst 1896 finden wir ihn im selben Viertel wieder in der Stromstraße 45,

im Parterre des Hinterhauses, 1897 in der selben Straße, aber nun in Nr. 24. Hat man die Hausnummern geändert? 1899 zieht er in die Tegeler Straße 14 im Wedding.

1885 tauchen im Adreßbuch gleich fünf neue Koglin auf:

-

Gustav Koglin, Bürobeamter

Bald als „Bürovorsteher“ bezeichnet, finden wir ihn noch 1920 im Adreßbuch. Er wohnt zunächst in

der Linienstraße 67, zieht 1887 in die Lothringer Straße 61, 1890 wieder

zurück in die Linienstraße und 1898 schließlich in die Berliner Straße

47 in Lichterfelde. Leider wissen wir nicht, was in seinem Büro geschah.

-

Wilhelm Koglin, Milchhändler

Anfänglich auch „Kogolin“ geschrieben als Vorkosthändler und

Handelsmann bezeichnet, wohnt im Parterre der Steinmetzstraße

73, ab 1910 der Bülowstraße 77 und findet sich noch 1928 in der Ebelingstraße 16.

-

Theodor Koglin, Schneider

ist ortsfest und wohnt mindestens bis 1914 in der Schmidstraße 37. Später wird er als

„Schneider f. H.“, also für Herren, bezeichnet.

-

Reinhold Koglin, Tischler

wohnt in der Bernauer Straße 99, ab 1896 in der Stralsunder

Straße 41 und 1910 in der Ruppiner Straße 38.

-

Paul Koglin, Präparator

wohnt in der Bergstraße 19, ab 1905 in der Brunnenstraße 36, 1910 in der

Wilhelmshavener Straße 64 und 1914 in der Bremer Straße 41.

1889 erscheint die erste alleinstehende Frau:

-

Johanna Koglin, Fräulein, Schneiderin

Später wird sie auch als Wäscherin, Aufwärterin und schließlich immer als Näherin

bezeichnet. Sie wohnte zunächst in der Stralsunder

Straße 14, ab 1896 in der Admiralstraße 35, 1905 in der Prenzlauer Allee

234 und ist bis 1930 in der Jablonskistraße 27 nachweisbar.

Ab 1896 finden wir

-

Hermann Koglin, Töpfermeister

am Wedding in der Fennstraße 16 und ab 1897 in der Reinickendorfer Straße 56. 1910 ist

dort seine Witwe Marie verzeichnet.

Als letzter im 19. Jahrhundert wird 1898

-

Gustav Koglin, Schuhmachermeister

in der Bergstraße 58 in Rixdorf verzeichnet und ist bis 1930 in

der Richardstraße 43-44 in Rixdorf, das jetzt Neukölln heißt, zu finden.

Es muß damals schwer gewesen sein, sich in Berlin durchzuschlagen. Auf jeden

Fall war es, wie wir gesehen haben, mit häufigen Umzügen verbunden. In Pommern

waren die Koglin ursprünglich in rein bäuerlichen Berufen tätig gewesen. In

den Kleinstädten gab es sie aber auch als Schuhmacher, Schneider, Tischler

und Töpfer. Lassen sich Verbindungen mit den Berlinern herstellen?

Bisher gibt es drei Spuren:

-

Zur Nr. 9. Dem Porster Tischler Gottfried Wilhelm Koglin wurde 1864 ein Sohn Reinhold Carl Paul

geboren. Der könnte ebenfalls Tischler gelernt haben und mit 32 Jahren

nach Berlin gegangen sein.

-

Zur Nr. 12: Ein Töpfer

Hermann Koglin wurde 1883 und 1884 im Standesamt Rummelsburg als Vater

zweier Töchter eingetragen. Die Mutter heißt aber nicht Marie; ist diese

erste Frau gestorben?

- Zu Nr. 13: Der Schuhmachermeister Gustav Koglin stammt nachweislich aus Jastrow im Kreis Deutsch Krone.

nach oben

zum Inhaltsverzeichnis

|

Die Zentral- und Landesbibliothek Berlin hat die

Die Zentral- und Landesbibliothek Berlin hat die