| Inhaltsverzeichnis | Herkunft des Namens | Ahnen Koglin | Koglin in Berlin | Lehrer Koglin | Lost Daughter |

| |||||

| Verbreitung des Namens "Koglin" | |||||

In Pommern 1717/1719

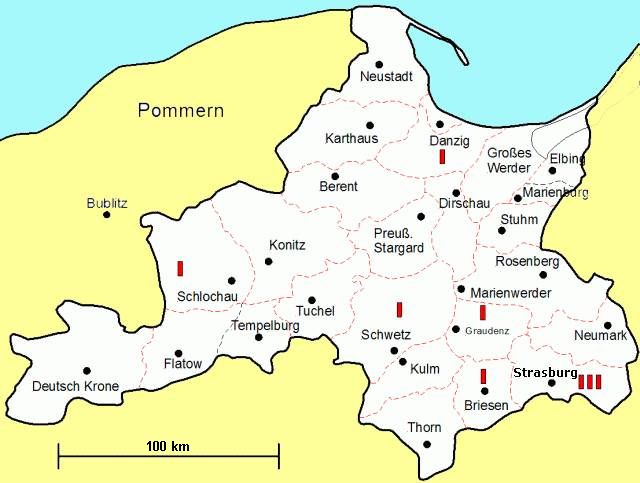

In der "Blanckenseeschen Hufenklassifikation" von 1717/1719 kommt der Name Koglin, auch Kugelien, Köglin, Coglin, oder Cogelin geschrieben, in folgenden Orten vor, siehe auch obige Karte:

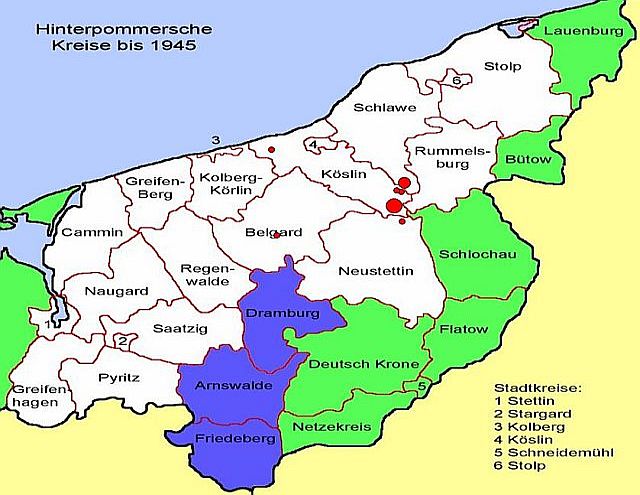

In den Jahren 1717/19 gab es also schon mindestens 14 Koglin-Familien in der Gegend um Bublitz, jedoch nicht in den Kreisen Stolp und Rummelsburg. Vermutlich wohnten auch Koglins in der Stadt Bublitz selbst. In Westpreußen 1772/73

Nach der ersten polnischen Teilung 1772 kam Westpreußen zu Preußen. Friedrich der Große beauftragte den Geheimen Finanzrat Rembert Roden, eine Landesaufnahme dieser Gebiete vorzunehmen, um das preußische Steuersystem einzuführen. Dies geschah in den Jahren 1772/73, wobei nicht jeder einzelnene Bewohner mit Namen erfaßt wurde, sondern nur die Familienvorstände. Die Originale befinden sich z.T. im Geheimen Staatsarchiv in Berlin, Abschriften an verschiedenen anderen Orten. Nachfolgende Auszüge aus diesem "Westpreußischen Kontributionskataster" stammen von http://www.odessa3.org/collections/land/wprussia/. Leider ist diese Übertragung nicht sehr zuverlässig; manche Personen kommen doppelt vor und werden, soweit erkennbar, weggelassen.

Gut 50 Jahre nach der Hufenklassifikation in Pommern gab es also mindestens 8 Koglin-Familien in Westpreußen. Während die Witwe Koglin und ihre Familie in Elsenau noch in der Nähe der Bublitzer Gegend wohnen, sind die anderen recht weit entfernt. Bei Joh. Koglien in Wartsch auf der Danziger Höhe ist seine Herkunft aus Pommern noch ziemlich sicher, den dort lassen sich weitere Auswanderer aus der Umgebung von Bublitz nachweisen. Abwanderungen in neue Siedlungsgebiete im Südosten sind in der frühen Neuzeit nichts Ungewöhnliches. Ursache war die größere persönliche Freiheit der Bauern in Polen. Hierüber gibt es eine umfangreiche Literatur, z.B. Albert Breyer-Sompolno: "Die Herkunft der deutschen Landbevölkerung auf der Kujawischen Seenplatte", Deutsche Monatshefte in Polen, (1934)2. Es fällt aber auf, daß in der "Datenbank Westpreußen" in den Kreisen Graudenz, Briesen und Strasburg knapp 800 mal "Gogolin" vorkommt, aber nicht ein einzige Mal "Koglin"; im Kontributionskataster 1772/2 waren "Gogolin" und "Goglien" nur jeweils einmal genannt worden. Offensichtlich liegt hier ein Fall von "Pastoren-Etymologie" vor. Die Schreiber des Kontributionskataster stammten vermutlich nicht aus der dortigen Gegend, vielleicht aus Berlin oder sogar aus Pommern. Sie hörten den Namen - die Bauern konnten nicht schreiben, also auch nicht buchstabieren - und schrieben, was sie zu hören meinten. Den späteren Kirchenbuch-Verfassern dagegen war "Gogolin" vertraut. Im heutigen Polen gibt es eine Stadt und drei Dörfer dieses Namens. Darüberhinaus ist er auch als Familienname im ehemaligen Westpreußen und in Schlesien schwerpunktartig vertreten. |

|||||

|

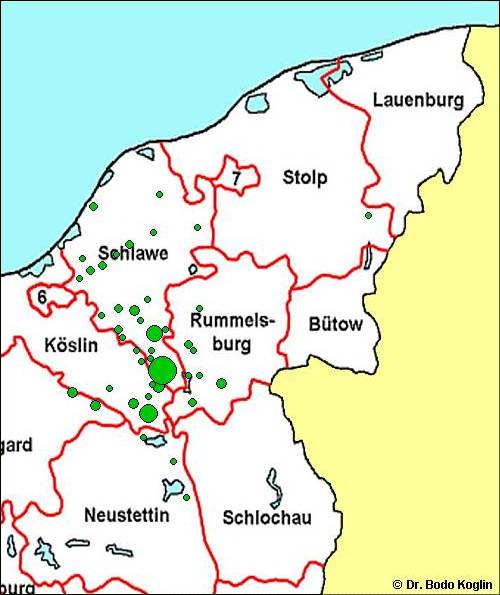

Koglin im Kirchspiel Wisbuhr

In der Umgebung von Bublitz waren die Böden wenig ertragreich, was dazu führte, daß die Tagelöhner in den reicheren Norden abwanderten. Im Kirchenkreis Wisbuhr südöstlich von Köslin erscheint der Name Koglin erstmalig 1797, als der Schäferknecht Georg Christian Friedrich Koglin eine Einheimische heiratete. Dieser Fall war aber nicht typisch, den Schäfer wanderten seit jeher mit ihren Herden; dieser Koglin taucht daher später nicht mehr im Kirchenbuch auf. Am 8. November 1828 heiraten in Wisbuhr der Tagelöhner Johann Friedrich Michael[1] Koglin, 30 Jahre alt, und Anna Elisbeth Gutzmann, 29 Jahre alt, Tochter des Tagelöhners Christian Friedrich Gutzmann[2], alle in Wisbuhr wohnend.

Militärpflichtige Koglin im 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts

Über dieses Thema kann man sich genauer und aktueller im Kapitel "Datenbanken, Abschnitt Militärpflichtige" informieren. Anfang 2013 waren bereits über 100 Koglin registriert; allerdings wurden sie oft mehrfach aufgerufen. so daß ihre tatsächliche Anzahl etwa 20% kleiner dürfte. Die alten Herkunftsorte, insbesondere Sydow und Porst, heben sich immer noch hervor; die Bauernbefreiung am Anfang des 19. Jahrhunderts und der gleichzeitige starke Geburtenanstieg aber haben intensive Wanderungen ausgelöst. Verlustlisten des 1. Weltkrieges Wie der Stand zur Zeit des 1. Weltkrieges war, läßt sich aus den Verlustlisten 1914/18 entnehmen, die der Verein für Computer-Genealogie teilweise abgeschrieben hat. Von Mehrfachnennungen befreit, ergibt sich folgendes Bild:

Von den 140 Soldaten - Verwundete, Gefangene, Gefallene - stammten noch 99 oder 71% aus Pommern, davon aus den Kreisen Bulbitz 38, Schlawe 20 und Belgard 12. 14 weitere kamen aus Westpreußen, 5 aus Posen. Die aus Berlin, Brandenburg usw. kommenden waren die wirklich "Ausgewanderten" - mit zusammen 14% bzw. 22 Personen erstaunlich wenige! | |||||

|

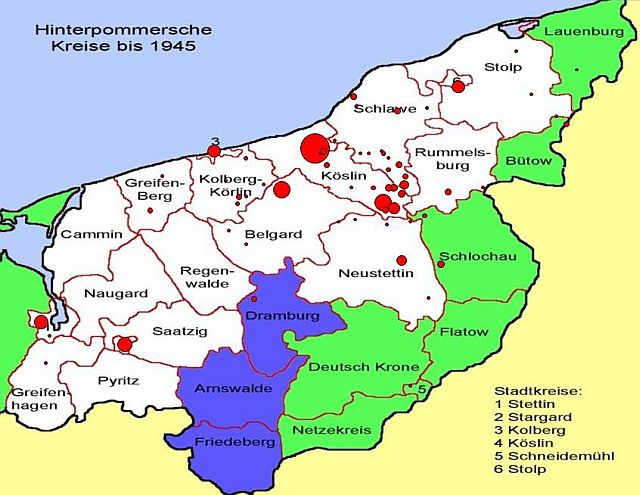

Adressbücher zwischen 1890 und 1940  In der Pommerndatenbank - einer Auswertung von Adressbüchern aus der Zeit von etwa 1890 bis 1940 - finden sich gegenwärtig 418 Einträge zum Namen Koglin. Da manche Namensträger mehrfach erfaßt wurden, ist die tatsächliche Zahl niedriger anzusetzen; andererseits wurden aber auch Familienmitglieder meist nicht berücksichtigt. Im Vergleich zur Verbreitung der Militärpflichtigen hat die Anzahl noch einmal zugenommen (Beachten Sie bitte, daß hier aus Gründen der Übersichtlichkeit der Punkt, der 1 Person repräsentiert, deutlich kleiner ist). In den Ursprungsdörfern selbst, etwa Porst und Sydow, ist die Anzahl vergleichsweise wenig gestiegen. Unübersehrbar ist der Drang in die Städte, besonders nach Köslin, aber auch nach Belgard, Kolberg, Stargard und Stettin.

[1]Mit den Vornamen hatten es die Küster: Den Vornamen Johann Friedrich Michael gab es in allen möglichen Varianten. | |||||